弔旗(ちょうき)とは、故人を悼む気持ちを表すために掲げる旗のことを言います。公的な場では「半旗(はんき)」がよく用いられますが、竿の先の金色の国旗玉を黒い布で隠し、黒色のリボンを上につけた国旗を弔旗として使用されることもあります。弔旗には正式なルールやマナーがあり、適切に掲げることが重要です。

そこで今回は、弔旗の意味や掲げ方、またマナーについて詳しく解説してみたいと思います。企業や団体での使用や葬儀でのマナーについても触れますので、ぜひ参考にしてください。

目次

弔旗とは?その意味と歴史

弔旗の意味

弔旗とは、哀悼の意を示すために掲げる旗のことを指します。一般的な個人の葬儀ではあまり弔旗まで掲げるケースは少ないですが、国や団体が故人や災害の犠牲者に対して哀悼を示す際には今でも用いられます。特に公的な場では、国旗を半分の高さに掲げる「半旗」の形が一般的です。弔旗を掲げる目的は、故人に対する敬意を示すこと、遺族や関係者に弔意を伝えること、そして社会全体で喪に服す姿勢を示すことにあります。

弔旗の歴史

弔旗の習慣は世界各国で古くから存在し、日本では明治時代に西洋の影響を受けて「半旗」の文化が広まりました。国際的には、16世紀のイギリス海軍が艦船で半旗を掲げたのが起源とされ、現在では多くの国で半旗が弔意の表現として使われています。

弔旗の種類と掲げ方

弔旗にはいくつかの種類があり、状況に応じて適切な方法で掲げることが求められます。

半旗

上でも少し触れていますが半旗とは、国旗や社旗をポールの通常位置よりも低く掲げる方法で、国や公的機関、企業などで用いられます。半旗の掲げ方には一定の手順があります。まず、いったん旗をポールの最上部まで掲げ、その後ポールの3分の1または2分の1の位置まで下げて固定します。降ろす際も、一度最上部まで戻してから降ろすのが正式なやり方です。半旗を掲げる時間帯については、日の出から日没までとされることが多く、企業や公的機関では勤務時間内のみ掲げる場合もあります。

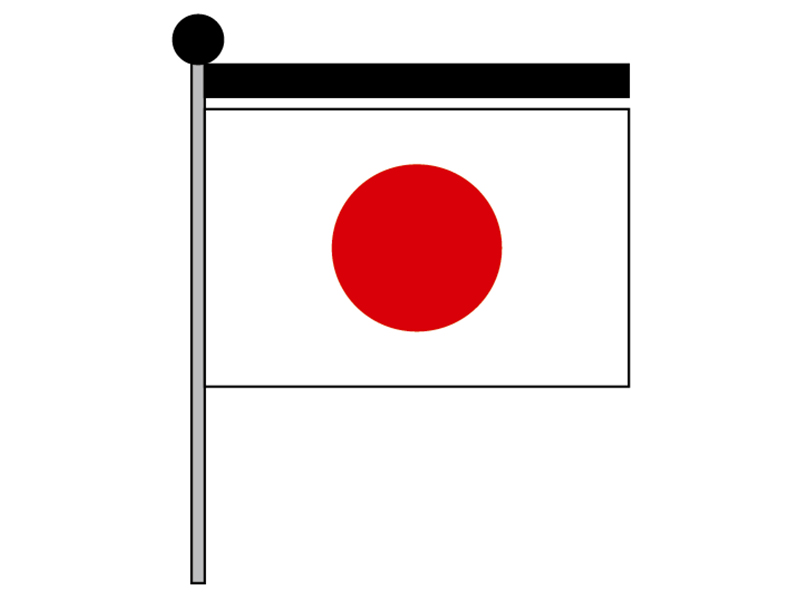

弔旗

掲揚用のポールがない一般的な家庭では半旗にすることができないため、その際は竿の先端にある金色の玉を黒い布で隠し、さらに喪章と呼ばれる黒色のリボンを国旗の上につけて掲揚します。これを弔旗と言います。これは、「喪に服している」ことを周囲に知らせるためのものです。弔旗は、玄関や門の前に設置されることが多く、布を垂らす形で掲示する場合もあります。

どんなときに弔旗を掲げるべき?

弔旗を掲げるべき場面は、公的な場面と個人の場面に分けられます。

公的な場面

公的な場面では、国の要人や公的な人物が逝去した場合に弔旗が掲げられます。例えば、天皇や皇族が崩御された際や、総理大臣や元総理が逝去した際には、国の機関や地方自治体が半旗を掲げることが一般的です。また、大規模な災害や事故が発生し、多くの犠牲者が出た場合にも、国や自治体が哀悼の意を示すために半旗を掲げます。これまでにも、阪神・淡路大震災や東日本大震災の際には、多くの施設で半旗が掲げられました。企業や団体でも、創業者や会長、社長が亡くなった際に社旗を半旗にするケースがあります。

個人の場面

個人の場面では、葬儀を行うときに弔旗を掲げることがあります。自宅で葬儀を行う際(昨今では自宅ではなく葬儀場を利用するケースが多くなりましたが)家の前に弔旗を掲げることで、弔問客に対して葬儀が行われていることを知らせる役割を果たします。また一部の地域では町内会や自治体が主導して、特定の人物の逝去時に弔旗を掲げる慣習がある場合もあります。

弔旗を掲げる際のマナーと注意点

適切な掲げ方を守る

弔旗を掲げる際には、適切な掲げ方を守ることが重要です。半旗を掲げる場合は、ポールの上部ではなく適切な位置に掲げる必要があります。また喪章リボンをつけた国旗を弔旗として使用する場合でも、汚れたものではなく清潔なものを使うことがマナーとされています。

適切な期間を守る

弔旗を掲げる期間についても注意が必要です。一般的には、葬儀の日を含めて1〜3日間が目安とされています。ただし、公的な場面では政府の指示に従う必要があるため、正式な発表を確認することが大切です。

弔旗を掲げるべきでない場面

また、弔旗を掲げるべきでない場面もあります。例えば、慶事(お祝いごと)の場では弔旗を掲げるのは不適切です。個人の判断で弔旗を掲げるのではなく、会社や地域の決まりを確認したうえで適切な対応を取ることが求められます。

まとめ:弔旗を正しく理解し、適切に掲げよう

弔旗は、故人への敬意と弔意を表す大切な習慣です。国や公的機関では半旗が使われ、企業や個人の場では黒白の弔旗が用いられます。それぞれの場面に応じた正しいマナーを理解し、適切に掲げることが求められます。

弔旗には、上まで掲げない半旗と、喪章リボンをつけた国旗を弔旗として使用する場合と2種類があり、掲げるべきタイミングを守ることが大切です。国の要人の逝去や大規模な災害、葬儀など、状況に応じて弔旗を掲げる必要があります。また、掲げる期間や適切な方法を守り、失礼のないように配慮することが重要です。

このような知識を持つことで、適切な場面で弔旗を掲げ、故人への敬意を示すことができます。企業や団体の担当者の方も、ぜひこの機会に正しい知識を身につけておきましょう。